イヒン人の痕跡を辿って――パン大陸からイスタへ

江戸時代初期、常陸国(現在の茨城県)を治めていた大名・佐竹氏が、現在の秋田県へ国替えとなった際、もともとその地を治めていた秋田氏は転封させられ、各地を転々とした後、最終的に福島県田村郡の三春へと移りました。

秋田氏は故郷を追われることになりましたが、安東氏の時代から伝わる多くの古文書を所蔵していました。しかし、天明の大火によってそれらの文献は焼失してしまい、秋田氏は『東日流六郡誌』の再編に取り組むことになります。

現在刊行されているのは、そのうちの「外三郡誌」と呼ばれる歴史書です。この文献には偽書であるという説もありますが、津軽地方を古くから治めてきた安東一族が、自らの歴史を後世に伝えようとして編纂したものであり、完全に無視することは適切ではないと考えています。

ただし、『東日流外三郡誌』は、歴史の「敗者」側が書いた文献であるため、恨みのこもった記述が含まれていることも否定できません。そのため、一部に偏りや主観的な表現がある可能性もあるでしょう。

しかしながら、この文書が江戸時代に全国を巡って伝承を集め、現地での取材を通してまとめられたという点には大きな価値があります。というのも、今後考察していく「イスタに逃れたイヒン人」の物語は、記録の残っていない太古の出来事であり、ある意味で“おとぎ話”に近い世界の話でもあります。

そのような時代を考察する上で最も大切なのは「口伝(くでん)」です。長い間、土地の人々によって語り継がれてきた伝承の中には、しばしば真実が隠れているものです。

そして、その口伝と、遺跡などから発掘される物的証拠が一致する瞬間、口伝は単なる物語ではなく「歴史」として語り始めるのです。

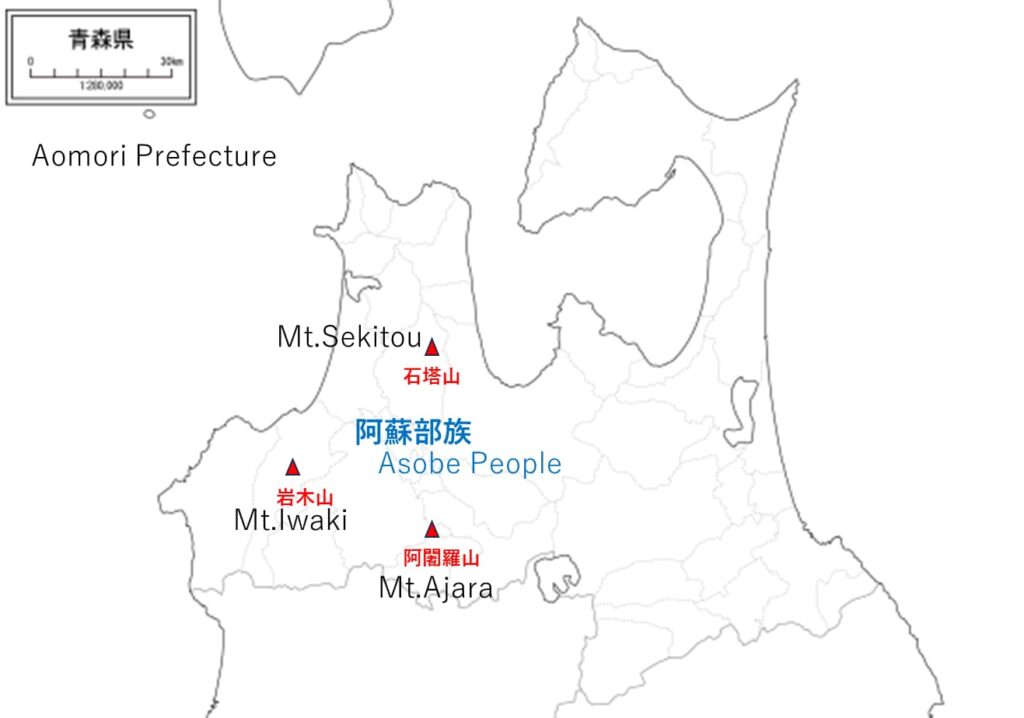

今回紹介する『東日流外三郡誌』には、パン大陸の水没前から東北に土着していた阿蘇辺族(あそべぞく)、そして後に渡来しイスタ(日本)に避難してきたと考えられるイヒン人、つまり津保化族(つほけぞく)、そしてその両者の混血によって生まれた荒吐族(あらばきぞく)に関する記事が数多く収録されています。

これらの記述を紹介しながら、イスタに逃れたイヒン人と、その後の歴史について考察していきたいと思います。

阿蘇辺族の災難に関する逸話(東日流外三郡より)

阿蘇辺族の災難に関する逸話について、東日流外三郡誌より紹介します。

奥州の津刈の大浦の地に,太古の昔に阿曽部族という津刈に土着した民がいたが,突如として地震が起こり,地中から火が噴き出てその火泥によって阿曽部一族はことごとく滅んでしまった。

『東日流外三郡誌』阿曽部族の災滅 ※現代語訳(拙訳)

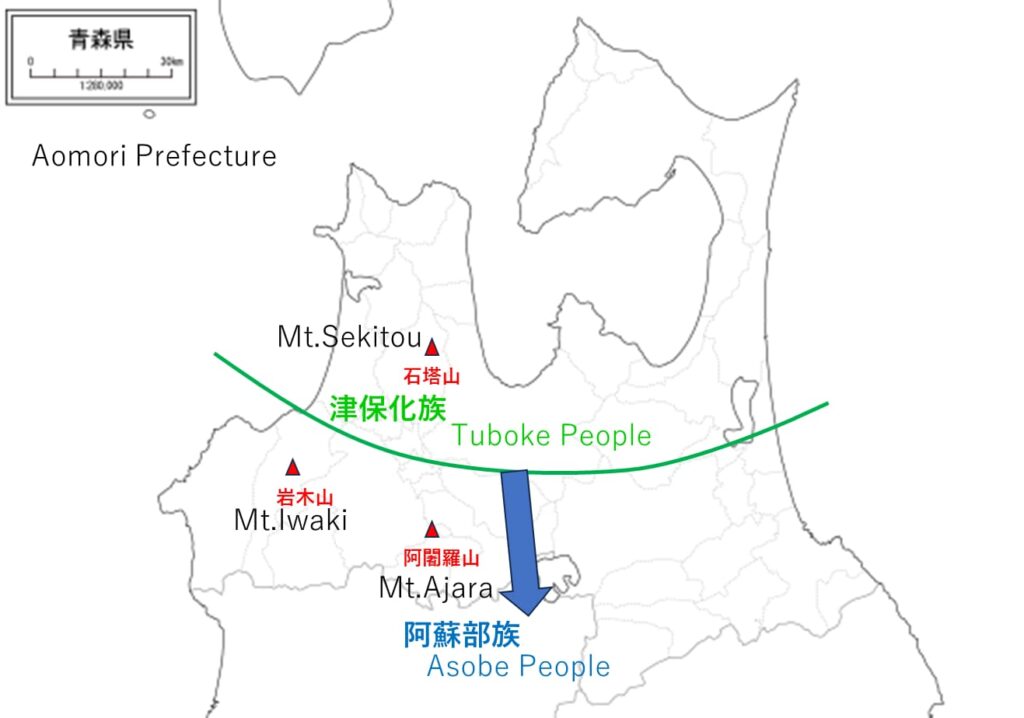

この時,阿闍羅山に逃れた阿曽部一族は津保化一族の権力の下に制せられ,長らくその奴隷となったが,阿曽部一族の加無礼という武将が決起して津保化族の権勢に対抗して戦った。

この時,津保化族の阿左津貴という将が中山にいた同族の援軍がなかったため敗北し,阿闍羅山一帯の領地は阿曽部一族が掌握することになった。

阿曽部一族は山で暮らし,津保化族は海辺で暮らした津刈の土民である。この民は生活のための資材の交換のための交流を行っておらず,境界を侵犯して争っていたが,巌鬼山の噴火で阿曽部一族の故地は失われ,津刈全土は全て津保化一族が掌握してしまったが,阿曽部一族が何世代か忍耐の日々を過ごした後,再起した。

その頃,両部族は南平賀川を境として,東西を国境と定めて和睦したが,盛多大館から安東浦,西浜の津保化族がこれに反対して,阿曽部一族と巌鬼山麓で戦った。

その頃,津保化一族は異国から漂着した一族と混血し,荒吐神の名を襲名して荒吐一族と称し,その勢威をもって阿曽部一族をことごとく滅ぼした。

しかし荒吐族の同族の津保化族の一派が中山にいて,難を逃れた阿曽部一族の者と盟約を交わして荒吐一族に反抗し,旧習を守った。

この争奪が長く続き,子々孫々何世代にも渡って戦ったが,安日彦命,長髄彦命が耶馬台国から逃れて荒吐一族に加勢すると,中山の津保化族,阿曽部はことごとく討伐された。

それ以降,阿曽部一族や津保化一族は何度も反撃したが常に敗れたという。

津軽の縄文遺跡とパン大陸の記憶

津軽とは、現在の青森県つがる市周辺を指します。幸いなことに、この地域には多くの縄文時代の遺跡群が残されており、2021年にはそれらが世界遺産として登録されました。

津軽地方の遺跡の中でも特に注目されるのが「大平山元(おおだいやまもと)遺跡」です。この遺跡からは、約15,000年前の土器片などが出土しており、当時すでに土器を製作する技術があったことがわかります。これは、パン大陸が水没してから1万年後の時代にあたります。

今回ご紹介した『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』に記された逸話によれば、この地方には古くから土着していた人々がいて、彼らは「阿蘇部族(あそべぞく)」と呼ばれていました。

もし阿蘇部族がパン大陸の水没以前からこの地に住んでいたとすれば、当時の日本列島はパン大陸の一部ではあったものの、完全に地続きだったわけではなく、水没の被害を直接受けなかった地域であると考えられます。

とはいえ、この地が無災害だったというわけではありません。『東日流外三郡誌』によれば、この地域も「地震や噴火」に見舞われ、阿蘇部族の多くが命を落としたとされています。

その後、この津軽の地には、外から「津保化族(つほけぞく)」と呼ばれる人々が渡来してきました。彼らは、もともと海辺に住み着き、阿蘇部族は山側に移ったと言われています。

この住み分けは、阿蘇部族が自然災害によって大きな打撃を受け、勢力が衰えていたからだと考えられます。もし、津保化族が災害より前からこの地に住んでいたとすれば、同様に彼らも被害を受けていたはずです。

したがって、津保化族の渡来は、災害の後に行われたと考えるのが自然です。そして、阿蘇部族は災害によって山側へと追いやられ、やむを得ず勢力を後退させた――これが本当の経緯だったのではないでしょうか。

白地図専門店様の白地図を使用

OAHSPEが語る、混血と統治の記憶――イヒン人の遺した知恵

筆者は、津保化族(つほけぞく)が「イスタに逃れたイヒン人」であると考えています。しかし、紹介した文献によれば、津保化族と戦って敗れた阿蘇辺族(あそべぞく)はその支配下に加わったと記されています。ただし、創造主を信仰するイヒン人は、もともと争いを好まない平和的な民族であるため、この記述にはやや違和感を覚えます。

文献には、津保化族にはもともと土着していた人々と、異国から渡来してきた人々の二つの系統が存在していたとも記されています。つまり、土着の津保化族がすでに阿蘇辺族と争っていた一方で、災害後に異国から新たに渡来してきた津保化族が混血し、「荒吐族(あらばきぞく)」を形成し、この荒吐族が長らく東北地方を統治してきたとする見方が成り立ちます。

この場合、阿蘇辺族と争っていたのは土着の津保化族であり、異国から渡ってきた津保化族(=イヒン人)は、むしろ平和的にこの地方を収めた存在であったと考えられます。

ところで、イヒン人は、神の声を聞く高い霊的感応能力を持つ民族でした。さらに、高度な文明的技術も備えていたとされます。ただし、土着の人々との混血が進むにつれて、霊的能力は徐々に薄れていったと考えられます。それでも、東北の地では長らく荒吐族による平和な統治が続き、大和朝廷が飛鳥時代以降に東北地方へ本格的に侵攻するまで、一つの統一勢力として地域を治めていたのです。

この「平和的な統治」に関して、『OAHSPE』にも気になる記述があります。そこでは、イフアン人(I’huan)との混血により神の声を聞く能力を失ったとしても、イヒン人の血を引く者たちは、地上の民を賢明に統治し、平和に導いたと記されています。

2艘の船で北の地(日本)に向かった部族は,1000年経ってもイフアン人との間に線引きできずにいました。なぜなら彼らはイフアン人と混血したため,イヒン人としての能力が失われてしまったからです。それにも関わらず,彼らは野蛮人を叡智と平和に導いたのでした。

OAHSPE-18『主神の第5の書』5章-14

この記述は、まさに東北地方における荒吐族の統治を指しているのではないか――筆者はそのように推察しています。

参考文献, 使用画像

| 図書 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| OAHSPE ”A New Bible in the Worlds of Jehofih and His angel embassadors.” | John B. Newbrough | OAHSPE PUBLISHING ASSOCIATION |

| 東日流外三郡誌 1古代篇(上) | 東日流中山史跡保存会 | 八幡書店 |

画像:stable diffusion(model:XSMerge-RealisticVisionV3-ForArchi)より生成

白地図:白地図専門より

コメント